或许是巧合,或许是统计学上的异常,又或许,是死神无意中发现了一摞贵宾后台通行证,正风风火火地举着镰刀一路赶过去。无论如何,难以否认的是,至今为止,2016年对名人而言可不是什么幸运年份,稍有差池,也许就脉搏停止,一命呜呼了。

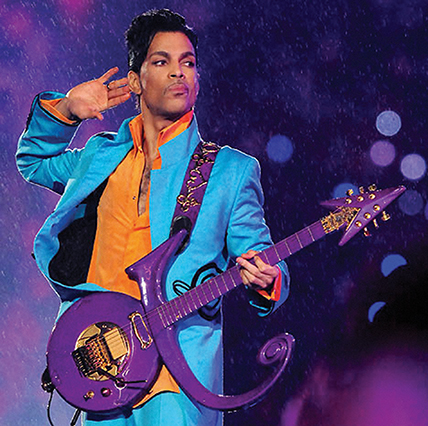

一切都源于一月伊始,大卫·鲍伊(David Bowie)突然辞世—即便在“离世”这件事上,他都是潮流的引领者。随后,从电影巨星艾伦·里克曼(Alan Rickman),到喜剧演员罗恩尼·克贝特(Ronnie Corbett),足球明星约翰·克鲁伊夫(Johann Cruyff),到畅销书作家哈珀·李(Harper Lee),再到传奇歌手普林斯(Prince),这些才华洋溢的名人几乎是以每周两人的速度纷纷辞世。

截至今年四月底,美国娱乐网站wetpaint.com统计的名人死亡数目已达50人。而根据英国的《每日电讯报》(Daily Telegraph)报道,这一数字已达到了75人—相比于去年此时的30人,真是不可思议。与此同时,《每日电讯报》的竞争对手《每日快报》(Daily Express)更是不会在报道数字这方面缩水,称这一数目已达83人。

不管真实数目到底为何,现在的情况很明了:如果你不幸得过奥斯卡,演过电视剧,上世纪八十年代时唱红过几首歌,在爱丁堡的现场秀讲过几个笑话,或者在《指环王》派生作品中打酱油演过精灵,也许,是时候该准备好遗嘱,安排后事了。

真的如此夸张吗?英国广播公司(BBC)大概会赞同。BBC讣告板块编辑尼克·塞佩尔(Nick Serpell )称,2016年开始至今,他发布的报道数量已经是去年同期的两倍—约为2012年的五倍。

尼克·塞佩尔(Nick Serpell )说:“今年过世的名人人数的确多得不一般。”

那么,在这一现象的背后,到底是什么原因?在过去几年来,大众死亡率并未急剧上升,事实上,大众死亡率几十年来一直都在稳步下降,而世界上死亡的总体人数也保持着稳定。

在英国,英格兰和威尔士两个地区在2016年的死亡率比起上一年仅仅上升了3%—英国国家统计署(Office for National Statistics, ONS)称,这个增长率“在正常的波动范围内”,换而言之,根本不至于让人觉得有任何异样。

有人直言不讳地问道,那为何似乎名人更易受到死亡的“青睐”?英国罗汉普顿大学(University of Roehampton)文化与传媒研究教授卡洛琳·班布里奇(Caroline Bainbridge)认为,是因为现在的名人总体数量比过去要多了很多。

她说:“关于名人死亡率的显著增加,有几种解释,第一种就是,名人总体的数量增多了。”

“自上世纪五十年代开始,电影电视、流行乐的发展和全球化的进程让我们可以随时看到体育明星、皇室成员和真人秀明星,名人文化发展起来,名人本身的概念已经超出了过去的范围,因此,现在许多人过世的消息都会为人所关注。”

前文提到的BBC讣告板块编辑尼克·塞佩尔(Nick Serpell )对此表示同意,他说:“很简单,现在的名人比过去多了好多。在我父辈和祖辈的时代,只有电影演员是名人,但在电视出现之后上了电视就算是名人了。”他还指出,如今,成名的方式愈加繁多,被视作名人,不再像过去那么难了。比如,美国的电视真人秀明星大卫·葛斯特(David Gest)于四月过世后,媒体的讣告铺天盖地,换做十年前,他绝不会获得如此的身后待遇。

除了整体上名人的数量更多,处在容易受到死亡威胁年龄的名人也更多了。班布里奇说道:“婴儿潮时期(1946至1964年间,西方国家人口迅速增长的阶段)出生的名人如今六十岁左右,如今这部分人群的数量大大增加,所以我们才会更有可能听到这么多名人生病的消息。”

“那么这也就意味着,这种名人死亡的势头很可能会持续下去,每一代偶像都会逐渐衰老。现代名人史的新阶段已经开始了。”

她补充道,当下传媒界许多资深人士的年龄有可能也是引发此类报道激增的原因之一,“如今这一代专栏作家、编辑和评论人将这些名人视为偶像,这必然会引发此方面更多的报道出现。”

这种假设当然是没错的—许多2016年过世的名人都是婴儿潮时期出生的。不过,这个假设有一个致命缺陷:也许它可以解释长期内名人死亡率增加的原因,不过并不能就2016年这一年内诸多名人过世给出有说服力的解释。

这其中肯定还有其他因素在作用。有些人说,这种趋势突然引人注目是因为现代消息被社交媒体和24小时全天候新闻的激增而放大了。名人离世的消息不仅出现在新闻头条,还像野火一样在百万人群中肆意传播—正是这些人本身对听到的消息作出响应,才促成了这种传播。

记者哈里·沃洛普(Harry Wallop)一直研究这一现象,他说:“过去,一个名人过世,消息会通过广播或者讣告板块发布,我们独自消化那些消息。如今,消息刚一发布,脸书,推特,还有图片分享软件Instagram就出了话题标签,大家都公开表达自己的悲伤,从某种程度而言,我们都在写讣告。”

因此,沃洛普说,人们比过去更习惯听到名人离世的消息—即便是此前不太感兴趣或完全不了解的名人。他说:“我们对自己不喜欢的名人过世的消息也更加敏感了,不管是足球运动员,美国脱口秀明星,还是英国电视主持人,比起以前,人们对名人过世消息的消化能力更大了。”

换而言之,不仅客观上今年有更多名人过世,我们大众也比从前更加关注此类消息。但即便如此,也不能解释,为何比起去年,我们偏偏在今年会觉得有如此多的名人过世。

答案也许隐藏在人类大脑的迂回曲折中;或者,更准确地说,在选择性认知的心理过程中,以及—我们习惯于在无序随机的数字中找到有意义的秩序,可其实,这背后什么都没有。

简单说来,我们只看到自己想看到的,并且把看到的东西都纳入一个符合我们预设观点的框架中。这也是为什么各种骗人的说法不管是占星理论还是赌博投注技巧得以存在的原因。

这甚至还有可能导致一些似乎很有道理的理论出现,比如,有一种说法称,离核电站住得近会得癌症。有人发掘出一些所谓敏感点周围“癌症集簇”的证据—不过后来的研究表明,这些集簇只是随机的统计点,类似的集簇也可以在和癌症毫无关系的地方看到。这一说法的推崇者其实只看到了他们希望看到的“真相”。

关于这点,作家纳西姆·尼古拉斯·塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)也在他的《黑天鹅(The Black Swan)》中有所阐述。塔勒布一生专注于研究运气、不确定性、概率和知识。他既是文学随笔家,又是经验主义者,又是理智的数理证券交易员,目前担任阿姆赫斯特马萨诸塞大学随机科学系教授。他的力作《黑天鹅》将“黑天鹅”用来指不可能存在的事物,寓意着不可预测的重大稀有事件,它在意料之外,却又改变一切。人类总是过度相信经验,而不知道一只黑天鹅的出现就足以颠覆一切。然而,无论是在对股市的预期,还是政府的决策中,黑天鹅都是无法预测的。“9·11”事件、美国的次级贷危机、中国的雪灾,都是如此。生活中,随机性随处可见,在资本市场也是一样。人们总是以自己有限的生活经验和不堪一击的信念来解释不可预测的事件;即便是精于算计的专业人士,也难保不被随机性愚弄,其实我们应该做的是顺应这种不可知的未来。书中提到:人类思维对抽象事物有天生的恐惧,所以我们总是试图将各种现象归类总结并且找出规律原因。事实上,有些现象是根本没有规律可言的,然而说到事情发生的原因,很多时候也因为我们对事件的过度分析而无迹可寻了。

这和我们讨论的大批名人集体过世现象有什么关系呢?让我们回到最开始—2016年开始没几天,大卫·鲍伊过世,这位偶像巨星突然离世,引起了极大震动,况且,还是在新年伊始时发生的,这往往是不紧不慢地展望新年的时候。

社交媒体和传统媒体都不知疲倦地发布消息—一些天过后,正缓和了一些时,演员艾伦·里克曼(Alan Rickman)过世,公众崩溃了,开始出现新年伊始就有两位巨星过世的话题标签。

自那时起,每一位过世的名人,有些人甚至没什么名气,都被用来证明这一现象。一些人过世的消息本来只应在讣告专栏中出现一笔,结果却成了2016年是有才华的人灾难之年的例证。

这种想要证明一个特定观点的偏颇被更多名人过世的消息放大了—美国笑星盖瑞·山德林(Garry Shandling)和荷兰足球运动员约翰·克鲁伊夫于同一天过世;一周后,著名喜剧演员罗恩尼·克贝特和著名建筑师扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)过世,紧随而来的是拳王阿里的逝世,这进一步夸大了“2016年许多名人过世”的感觉。

罗斯顿·罗伯特森(Royston Robertson)最早注意到,公众认为今年有特别多的名人过世,其实是一种认识上的偏颇。他在社交媒体上抱怨了这一点,引起人们广泛回复,一个讽刺的话题标签#何时才是头(Where Will It All End?,WWIAE)#出现了,还诞生了一个不断壮大的清单,细数最近过世的“名人”,一个比一个不知名。说到他为何会突然爆发这种感慨,罗伯特森说:“每次一有人过世,大家都在问‘什么时候才是头?’或者‘为什么会这样?’好像真的有这么一回事似的,其实根本不是,人就是会死去的,从未停止过。其实,2016年之前有名人过世,之后也会有,也许数字在增长,但事实是,大卫·鲍伊过世前有人过世,之后还会一直有。”

也许,有点质疑精神总没错。不过,名人们最好打起精神,如果你一直抽鼻子,或者甩不掉讨厌的咳嗽,更要提高警惕。今年的名人过世激增现象也许只是奇怪的统计学事件,不过,以防万一,名人们还是先关注一下本地殡仪馆的优惠活动。