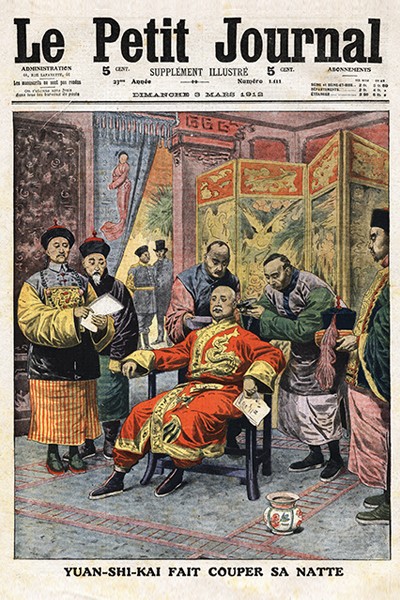

一百年前的3月22日,中国的最后一位皇帝宣布退位。这里指的并非是喜欢在紫禁城骑自行车的清朝末代皇帝溥仪(他在1912年退位),而是一位更复杂的人物——袁世凯。袁世凯,这位近代史上极富争议性、将民国政坛搅得天翻地覆的人物,曾是中国的首位总统,也是中国的最后一位皇帝。

对于袁世凯曾经83天的短暂统治,就连他自己也不能将之视为成功。在他宣布退位的时候,云南、贵州、广西、广东等南方省份,湖南、四川的部分地区,以及长江下游地区早已公开联合反抗他的统治。尽管袁世凯曾与日本签署羞辱性条约,将山东和东北拱手相让,但到头来日本也撤回了支持,还资助他的敌人。几年前被他赶出中国的孙中山及国民党已经归来。他的昔日盟友基本上都加入了反对统治的组织。退位后,袁世凯二度成为中华民国总统,但其实当时他唯一考虑的问题是以怎样的方式下台。最后,英国拒绝帮助,美国官员在天津提供了一艘驱逐舰助他逃往海外,长江叛乱分子为他保驾护航。然而这一切如影似幻的梦都因他在1916年6月因身患尿毒症,不治而亡画上句号。

这样的结局对于晚清民初的伟大幸存者之一而言,并不光彩。袁世凯1859年出生于河南农民家庭,在小时候被一名膝下无子的军长收养。他的养父袁保庆,推崇“自强运动”(即洋务运动),认为中国应当引进西方先进的科学技术和教育思想,从而能够对抗外来侵略者。在养父资助者的支持下,袁世凯的军衔不断上升,在19世纪80年代出任朝鲜总督。1898年,他开始掌权天津“北洋新军”。根据一位外国观察家描述,北洋新军是“中国唯一一支在所有细节方面根据欧洲理念打造的军队”。正是这个职位,首次助袁世凯在职业生涯中登上政治顶峰。

1898年对中国而言意义非凡。17岁的光绪皇帝,颁布了一系列改革措施,史称戊戌变法,又称百日维新,涉及废除八股改试策论、开放整个中国沿海贸易、引进基于西方数学和科学的普及教育体系。此外,光绪及其支持者坚定地强制推行这些改革,尽管受到全国各地和紫禁城内部既得利益者的反对。在紫禁城内,最大的反对者是光绪的姨母慈禧太后,当时她垂帘听政已经30年。面对强劲的反对派,光绪和他的顾问团队决定,他们需要军事支撑。近在咫尺的袁世凯,拥有改革头脑,又是最现代化军队的领导者,自然成为了最佳选择。

因此,袁世凯被召至北京面圣。几天后,光绪的盟友找到袁世凯,请他支持一项计划:煽动将士对保守将领发起兵变,在颐和园围攻慈禧,并将她杀害。倘若得偿所愿,便能扫清光绪进行改革的最大障碍。袁世凯陷入了两难境地:背叛维新派还是背叛保守派?他选择了拖延时间。然而,当在被迫选择时,袁世凯还是决定支持保守派,向慈禧和她的盟友报告了维新派的计划。一场反政变就此发起。后来,光绪帝被囚禁在瀛台,支持者要么被杀害,要么被迫逃离。背叛改革派则给袁世凯带来了显著回报,他的地位扶摇直上,由工部侍郎升任山东巡抚,后来出任直隶总督兼北洋大臣。朝夕间,地位与往日大不同。此外,因此事而受益,深得慈禧太后信任的袁世凯,还利用其职务之便,向太后建议推行光绪帝曾经提出的部分改革政策。

1908年慈禧去世后,更保守的新政权上台,将袁世凯免职。然而,在那个时候,远离政治舞台其实没有什么不好。先前百日维新的支持者流亡归来,鼓动改革。更为激进的组织,例如同盟会(在孙中山的领导下1905年在日本由各革命团体组合而成),正筹集资金推翻君主制,意图以民主政权代之。虽然当时绝大多数中国人尚未意识到这种关于意识形态的争论,但是被压迫已久的人们早已非常不满,举国上下,针对高税收、外国势力对中国的过度影响以及满清王朝本身的暴乱和抗议层出不穷。

终于在1911年10月10日,武昌起义爆发,最终演变成全面的革命,辛亥革命。起义的浪潮席卷全国,在接下来的7周,15个省份先后脱离清政府,宣布独立。为避免被全面推翻,清政府别无他法,启用罢官归隐三年之久的袁世凯。只有他拥有足够的镇压起义的军事支持。袁世凯最终同意担任内阁总理大臣。然而,袁世凯对于镇压革命党(已经合并为以孙中山为首的同盟会)并无太大兴趣,而是更倾向于与他们谈判。1911年12月,双方在上海英租界举行正式会谈。1912年2月,协议达成:袁世凯借势逼迫6岁的新皇帝溥仪退位;按照革命党的意愿来成立民主共和国;中华民国临时大总统将不是最近当选的孙中山,而是袁世凯。

经此一役,袁世凯再次发现,自己的选择可以决定究竟哪一方将获胜,而选择过后的回报就是个人权力。不过,袁世凯所继承的政府,并非想象中的香饽饽。中国身陷破产,月度逆差1300万银元,筹集资金的选择有限,总统权力还受制于宪法。而当时的《中华民国临时约法》,支持全国各省政府半自治,推崇言论和集会自由,以及最关键的,要求1912年年底召开总统大选。

选举的权利由性别、财富和受教育程度所决定,尽管如此,仍有4千万人有资格投票(约占总人口的5%)。新政党出现了,包括国民党(孙中山同盟会的改造版,30岁的湖南革命家宋教仁任党首)以及14年前在袁世凯的背叛中存活下来的百日维新派所领导的政党。在竞选期间,基本上很和平(虽然国民党为迎合封建势力,在党纲中删除了“男女平权”一条,导致宋教仁被民国女性当众掌掴),政党领导人走遍全国向广大群众发表固定形式的演讲,报刊杂志发表火药味十足的社论。

最终投票统计结果出来后,国民党以多票通过参众两院。人们普遍认为,宋教仁将成为中华民国新总统,并在拟定更永久的宪法过程中起领导作用。然而,正是在这个时候,革命派和袁世凯之间不稳定的联盟破裂了。袁世凯,这位新进得势分子,虽然以清廷标准而言是改革者,但他不满当时拟议的大规模改革。在他看来,男女平等的想法,是对家庭和社会秩序的攻击。他也不满私塾教育去除儒家思想的做法。也许最重要的是,他不喜欢政党政治本身。在大选之前,他在《政府公报》写道:“……如果各党继续保持自私的方式,罔顾法律,互相争吵,那么所宣称的共和国将不复存在。”(英文原文:If the parties continue to maintain their own selfish ways and quarrel with each other without regard to the laws, the proclaimed republic will cease to exist 。据英文资料记载,这段话出自1912年7月9日的中华民国《政府公报》)。

这也许并不奇怪。虽然袁世凯是最成功的清朝改革者之一,但他自己的生活几乎从未显露任何现代民主思想。他有十多个妻妾,不懂外语,除朝鲜之外再未踏足过其他国家。因此,当国民党赢得选举,激进的改革即将展开时,这位怀揣旧日梦的袁世凯决定,必须采取行动了。

袁世凯的第一步是在宋教仁上任之前将他暗杀,然后贿赂、恐吓其他代表,以确保自己可以继续担任总统一职。国民党试图发动第二次革命,但是袁世凯没费太多气力就镇压了下去。接下来,国民党被禁止,议会解散后其领导人再度流亡日本。从此以后,袁世凯开始通过法令进行统治。

袁世凯开始使用各种手段巩固他的权力。新闻审查制度回归,信件需受到检查,便衣警察搜寻持不同政见者。正如密歇根大学的历史学家杨格(Ernest Young)所写:“就其工作人员和效率所受到的严厉技术限制而言,袁世凯的政权出现了专制、压抑的警察国家属性。”同时,袁世凯推出了自己的政府机构和国家教育改革,虽然不如国民党的方案那么具有革命性,但比十年前他说服慈禧实施的改革要更为显著。然而,问题关键在于袁世凯除了蛮力,几乎再无其他方法实现人民的顺从。清政府在最后的时刻,尚可以依靠礼仪和帝制传统取得一定程度的忠诚;共和国在初期,曾提出新的自由言论,赢得了部分人心。正是在这一背景下,袁世凯决定黄袍加身。或许,创立一个新王朝,会给他的统治带来他所需的合法性。于是在1915年12月,新议会成立,投票赞成(1993赞成票,0反对票)袁世凯应当自1916年1月1日起登基成为洪宪皇帝。

这决定是个显著的失败。最后的几位温和改革者如今也抛弃袁世凯,加入在全国各地爆发的叛乱。袁世凯自己的军队亲信也拒绝参战,担心新王朝意味着袁世凯的儿子将继位,而不是他们。袁世凯很快意识到自身地位有虚无实、大势已去,统治仅83天后便宣布了洪宪时代的终结。对于在整个职业生涯擅长利用危机获取个人权力的袁世凯而言,他最后的举动毫无疑问是人生中的一大败笔。在他逝世后,中国陷入混乱和军阀割据,绝不是温和改革派集权将军所希望见到的景象。

历史对袁世凯的判决,也不是很正面。有时候他会被描述为背叛者,背叛了1898年的改革派,背叛了清王朝,背叛了共和国。在毛泽东时代,他被说成是“卖国贼袁世凯”。虽然在1912年他是总统职位唯一真正的候选人,但他可能是错误的人选。通过回溯过去来试图合法化自身统治的做法,说明他不懂中国乃至整个世界前进的方向。

正如美国历史学家费正清主编的《剑桥中华民国史》曾评价袁世凯说,“虽然袁有个人野心,也热望贯彻他自己在中国政体应该如何组织这个问题上所持的观点,但他还不是极端利己主义者,不要求别人屈从和谄媚。”“作为总统,他的种种过分行为,与其说是由于自我夸大引起的,还不如说是由于严格的官僚政治的观点引起的。”这也印证着,历史向来只是一个任人装扮的小姑娘。

毕竟到最后,与过去迥异的民族主义意识形态以及最终的毛泽东思想,实现了中国的统一。