一个不情不愿的英雄。一个不太可能的女主角。一场可怕的灾难。一场与时间的赛跑,扣人心弦、争分夺秒,志在拯救世界。一个令人眼花缭乱的配角阵容,各式各样的人,显然还在与自己的恶魔作斗争。与此同时,邪恶组织头目登场。反派头目身后还跟着一个怯懦的胖子,这个胖子为了拯救自己的皮肤不惜将同行幸存者置于危险之中,最终却可笑地不得善终。将以上提到的要素全都集合起来,你就能够创造出电影史上最经典流派的经典之作—灾难影片了。

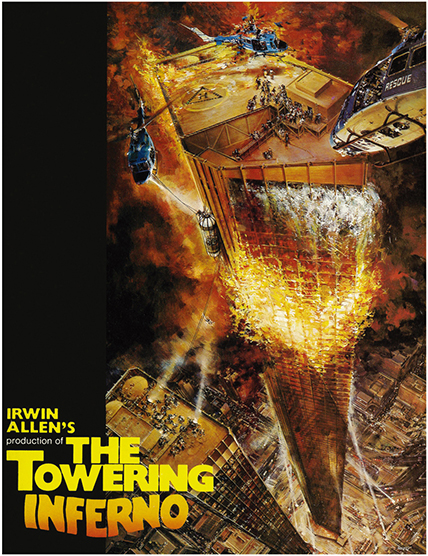

自灾难片的鼎盛时期起,现今已经过去了近半个世纪。在人们记忆里,特效大片《海神号历险记(The Poseidon Adventure)》和《火烧摩天楼(The Towering Inferno)》,深深吸引了世界各地的观众,创下几百万票房,还斩获原本看似不可能得到的奥斯卡奖项。

在随后的几年里,因为不可避免地出现了许多衍生的低成本灾难片和各种啼笑皆非的喜剧,灾难影片流派可能就此名誉受到损害。不过,今年是伊尔温·艾伦(Irwin Allen)诞辰一百周年。伊尔温·艾伦是灾难电影鼎盛时期背后的创作天才。一方面,狂热爱好者们正准备在本月举办纪念活动。另一方面,值得指出的是,随着近年来生态灾难和世界末日题材大片接二连三地上映,现在灾难片流派比以往任何时候势头都更强劲。

艾伦这位“灾难片大师”,倘若起死回生,必将醉心于此情此景。说到艾伦,他是位个性张扬、脾气古怪的纽约人,拥有多栖的成功职业生涯,涉足电台、电视、电影等领域,后来在20世纪70年代初购买了一本相对不知名的小说的电影版权。这本书讲述了海上班轮被奇怪海啸击沉的故事情节,最终艾伦凭借就此改编的影片赢得大奖。

尽管在当时的不久前,可以被称为首部现代灾难大片的《国际机场(Airport)》才刚刚取得成功,但是当时的电影制片厂都在回避大手笔的电影制作。不过,艾伦并没有被吓到,而是自己从富豪朋友那儿筹集了拍摄《海神号历险记》的一半资金。

在谈到如何制作这部影片时,艾伦说:“我真的很幸运。我在没有人愿意投入巨大资金时,用《海神号》赌了一把,然后赚了。最初我的想法没人相信。因为太大太多。最后我们继续前行,获得了成功。剩下的就是历史。”他肯定创下了历史。《海神号历险记》设下了同时代经典灾难电影的标准—惊人的特效、惊心动魄的动作场景,复杂的背景故事情节和几乎不可信的故事主线交织在一起,以不可能的可能而聚集在一起的著名演员面孔,夸张地表演了无法想象地笨拙的对话。

在那不久前凭借惊悚片《法国贩毒网(The French Connection)》获得奥斯卡的吉恩·哈克曼(Gene Hackman),不知何故被说服,在《海神号历险记》里出演一位特立独行的牧师,带领一支勇敢(但规模越来越小)的幸存者队伍,确保他们的安全,最终为拯救他们牺牲了自己。与之相对应的是欧内斯特·博格宁(Ernest Borgnine)在片中出演的一名警察。两人为灾难电影题材定下了太过戏剧化的风格。他们的台词大多类似于“布道者!杀人犯!我相信你的承诺,认为我们有机会。哪有什么机会?”和“我说过我会让所有人离开这里,该死的,我一定会做到!”借用导演罗纳德·尼姆(Ronald Neame)的话来说,“真煞风景”。尽管存在局限性,《海神号历险记》依然是个巨大的成功,票房超过1亿美元(约7.76亿港币或6.53亿人民币),获得八项奥斯卡奖提名。哈克曼甚至在英国的“奥斯卡”学院奖(BAFTAs)获得了最佳男演员奖。

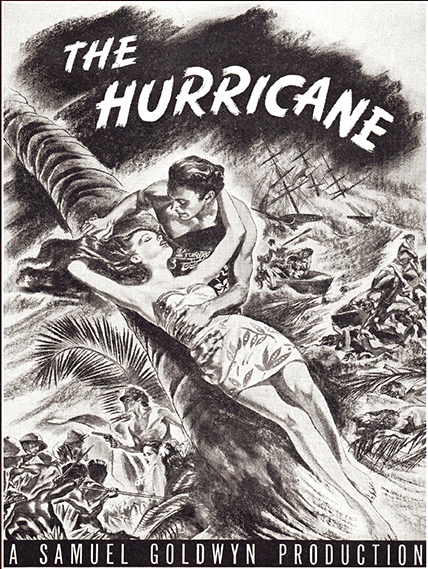

艾伦敏锐地意识到,就灾难电影而言,他无意中发现了一座金矿。他说:“只要人类生活在这座星球上,现实里就存在悲剧。人们将其称作灾难片,但这些影片可以说是穿插了危机和悲剧元素的超级大冒险。”艾伦后来创作了同题材的另一经典影片作品《火烧摩天楼(The Towering Inferno)》,同样众星云集。这部影片讲述了一栋摩天大楼失火,楼外的人为拯救楼内受困人群绝望地做出了各种努力。在那时,各大电影制片厂也已经纷纷意识到了灾难片的蓬勃发展,通过《大地震(Earthquake)》(凭借影院音响系统给观众带来大地颤动的感觉而著名)、《空中霸王(Skyjacked)》、《水啸雾都?(Flood!)》、《开火(Fire!)》、《飓风(Hurricane)》、《过山车(Rollercoaster)》等试图呈现各种不同的灾难场景—这种努力与积极,值得称道。最终呈现在观众眼前的,是各种死亡与破坏的逼真场景,当然还有想象力十足的片名。

这并未持续太久。到70年代末时,灾难片续集的过度涌现,标志了繁荣的结束。《国际机场》带来了高度成功的《国际机场1975》、不太成功的《国际机场1977》和一败涂地的《国际机场1979》(又名《航爆协和机》)。艾伦自己导演、制作了《海神号历险之前(Beyond The Poseidon Adventure)》,这部续集,就像那艘轮船,沉入大海。

在此流派的棺材上钉上最后一颗钉子的是1980年的喜剧《空前绝后满天飞(Airplane!)》。这部电影成功地讽刺了经典灾难电影的方方面面。《海神号历险记》的演员莱斯利·尼尔森(Leslie Nielsen)甚至还在这部电影中出演了一位主角。

尼尔森说了一句杀伤力十足的台词,令所有人无法控制地爆发大笑。片中,一名乘客已经问过他们能否驾驶受灾的大型喷气式客机后,忍不住再问尼尔森:“Surely(意为确定、肯定)你不是认真的?”?尼尔森回答说:“我是认真的。还有,别再叫我Shirley(人名Shirley,英文发音类似Surely)。”

在当时看起来,灾难片时代似乎已经终结,但实际上只是在进化。正如艾伦所预见,人们拥有无穷无尽的灾难片主题胃口—绝望、悲剧、希望、生存。更不用提大荧屏上栩栩如生的滔天巨浪、倒塌的建筑物、坠毁的飞机和各种毁灭性灾难场景。

实际上,灾难片的历史和电影本身的历史一样古老。最早的记录甚至可以追溯到一部制作于1901年的五分钟无声电影《火(Fire!)》,讲述了一个家庭从一栋燃烧的建筑物里被救出来的故事。这部电影虽然缺少了特效,但是在高潮和结尾处非常激动人心。情节主线也很简单,不受到其他因素的影响,甚至没人能说:“该死的。”

直到20世纪40年代,电影技术出现新的发展,灾难电影题材才真正起飞。《大洪水(Deluge)》??(讲述席卷纽约的巨浪)和《飓风(The Hurricane)》(讲述冲击太平洋岛屿的飓风),都运用了当时最先进的特效。同时,关于旧金山大地震和庞贝古城毁灭的史实历史剧也非常受欢迎。

50年代,灾难片纷沓至来。无论是外星人入侵、外太空干预还是核事故应急,关于世界末日的启示录电影题材层出不穷。与此同时,最早涉及灾难性旅游的影片也出现了。在《冰海沉船(A Night to Remember)》、《惊险重重(The Last Voyage)》里远洋客轮沉没的情节,在《情天未了缘?(The High And The Mighty)》、《零点时刻(Zero Hour!)》里飞机失灵失事的故事,总是那么引人入胜。

70年代,灾难片过剩,而且灾难题材流行度大不如从前,电影观众对此题材的影片似乎变得见怪不怪、愤世嫉俗,熟悉各种剧情套路,使得灾难片难以重拾昔日人气。后来的事实证明,并非如此。屡获殊荣的电影导演詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)拍摄了灾难大片《泰坦尼克号(Titanic)》,这部影片是首部获得奥斯卡最佳影片奖的灾难影片。自那以后的二十年时间里,灾难片的题材范围得以扩大,数量、质量都同时得到大幅提升。

我们看到了彗星撞击题材的《绝世天劫(Armageddon)》和《天地大冲撞(Deep Impact)》;火山喷发题材的《山崩地裂(Dante’s Peak)》和《活火熔城(Volcano)》;摧毁美国中西部的喧嚣《龙卷风(Twister)》;科学家从隧道进入地球中心解决导致全球混乱的电磁故障,呈现一场《地心抢险记(The Core)》;全球变暖最终在《后天(The Day After Tomorrow)》和《2012》里变成了灾难性气候变化。甚至出现了《海神号历险记》的翻拍电影。

有些人认为,这些影片的复兴,仅仅是由于电影产业的经济性特征。计算机成像技术?(Computer-generated imagery, CGI)使得破坏性场景的特效制作变得更便宜、更容易,而且比过去更逼真、更骇人。此外,简单普遍的剧情,能够被全球观众所接受,潜在利益非常可观。

但也有人认为不只是上述原因。美国娱乐杂志《综艺(Variety)》影评人欧文·格莱伯曼(Owen Gleiberman)说:“灾难电影能够和我们内心的孩童对话。有一种纯真,迷人却荒诞,带有不敬却令人瞠目结舌。这种纯真,能够将冷静、负责任、思维成熟的全场成年观众变成只是拥有成年人外表的大孩子,坐看文明被摧毁,那就像是6岁孩子在摆好自己的玩具后,急切地将它们粉碎。

“在某种原始程度,这种破坏只需要简单地上演,我们就都能够有一些直观的感受。”

格莱伯曼认为,每个时代都催生了相应类型的灾难电影。他说:“真正能给灾难片赋予独特风味的是与时代的紧密关联。例如70年代的灾难片,几乎都与60年代末的各种事件息息相关。例如:越南战争、水门事件、经济停滞、石油危机,是一个‘什么都不对’时代和‘分崩离析’时代。

“出问题的可能是一架飞机或一艘客轮,也可能是消防出现纰漏的摩天大楼。不过,最纯粹的表达,可能还是《大地震》。洛杉矶的景象,这座城市的未来以及摇摇欲坠一片废墟的模样,确实是当时对美国未来的最实在的描述。”

格莱伯曼称,近年来的灾难片,例如《后天》和《2012》这两部影片,它们的创作都是源于一种对世界状态的更根深蒂固的感觉,认为当前状况需要有所改变。他说:“我们当前生活的社会的基础或者说我们担心的基础,正在塌陷。在《2012》中,大地开裂、冻胀,就是直观的体现。”

“不过,关于《2012》,关键一点在于人类对灾难片想象力的升华。影片最后呈现的不仅仅是担忧,还有希望,一切从头开始的梦想。可以说,这是奥巴马当政时代的灾难片。”

“这部影片将被破坏的局面以恐惧环绕、大难临头、视觉震撼的效果呈现出来。这种破坏必不可少,能够在无情的经济时代一举清理世界以及各种混乱。正因如此,这部影片成为了经典。”

伊尔温·艾伦是否会以与格莱伯曼同样的视角看待灾难影片,我们不得而知,毕竟他已不在世间。但有一点是肯定的,在灾难片大师—艾伦辞世25周年之际,灾难片再度受到影院观众的追捧与欢迎,一定会让这位已逝灾难片大师非常开心。