对很多人来说,2013年可能是平凡无奇的一年,但在电影圈里,却是个值得记住的年份。这一年,一部奇作横空出世,扫遍各大影院不说,票房满满的同时也收获骂声一片,堪称当年一大奇景。这部奇作就是国产烂片的开山之王《天机·富春山居图》。这部惊世巨作集合了当时的一线明星刘德华、林志玲、张静初、佟大为等,而拍摄地点更是横跨东西两岸,数的上名字的地点就有中国杭州、中国北京、迪拜、意大利、米兰、日本东京。后期制作公司也号称是牛中之牛,好莱坞精英制作团队,特效则由担任《阿凡达》、《终结者2》等好莱坞视觉总监科米斯奇制作,动作指导由《谍影重重2》鲍勃·布朗和中国张鹏共同打造的3D国际动作巨制。电影总投资1.6亿,但人家票房也是争气。首日全国票房即突破4600万元,上映3天就突破1亿元,在全国影院的排片份额中还以36.02%居首。

就这样一部看起来堂而皇之、极具吸引力的巨制大作,却招来了一片谩骂,而更为奇特的是,票房又在谩骂声中一路飘红,蔚为奇观。这还不是单一现象,紧随其后的《画壁》、《小时代》等诸大片,票房无一不是在骂声中成长壮大。此种越烂越骂,越骂越红,越红越有钱的奇葩之景,现已成为近几年来国产电影中一个不容忽视、又让人匪夷所思的文化现象了。到底是什么养就了这些烂片,又是什么导致了它背后的高票房,这个现象将对我们的生活造成何种影响,我觉得这都是值得我们去深思的。

演员陈道明在接受记者采访,谈及烂片高票房现象时曾调侃道:“如果说欧洲电影是在探讨哲学、探讨观众能够接受的上限,美国电影是在探讨制度和人性,那中国电影就是在探讨底线,看谁更敢触碰底线。”虽是调侃,却也直接戳重当前烂片的核心问题。就拿《天机·富春山居图》来说吧,电影似乎是在讲一个名画失踪案,但满屏却是林志玲的大长腿和胸,还有刘德华销魂的背影。片子莫名其妙地把科幻、特工、动作、夺宝、农村题材、国产警匪剧、古装、抗日神剧、SM、恋母元素,辅以魔术、杂技及艺术体操等等一堆东西乱炖,无怪乎一位网友直言道:“你以为它是大盗片,其实它是喜剧片;你以为它说的是特工的英勇,结果它说的是一个咸蛋的故事。真是人外有人,天外有天,烂片之外有烂片!”

除了这些毫无逻辑的元素也就罢了,它居然还大篇幅、毫无节制地进行广告植入。从舒化奶到戴尔外星人电脑、再到如今已经销声匿迹的诺基亚、还有京东、奥迪、自然堂,只要可以植入的,都被植入了,不能植入的,导演也想法子植了。总之看完电影的结论就是,导演的智商和精力都用在伺候广告客户上了。这当然不是最烂,目前国产烂片的发展趋势就是,没有最烂,只有更烂。

著名影评人周黎明就曾说,“《小时代》之烂远远超过《富春山居图》,它的炫富和堆砌达到一种病态的境界。”作为一名有幸看过部分《小时代》的不幸观众来说,是百分之八十认同这句话的。作为烂片的另一个峰头,《小时代》也有着它跨时代的意义。此系列电影由小说改编而成,导演也是写而优则导的作者本人,郭敬明。这位“著名作家”,如今也可加一个身份“著名导演”了,一直以来都是文化电影圈的当红炸子鸡,颇受九零后一代追捧。他凭借在文学圈积累的人气,毫不客气地举起了导演的大旗,一口气拍了4部纸醉金迷的大片。整个系列的电影,都能用一句话来概括,就是PPT格式的炫富忧伤青春片。片子里的人物除了购物、喝酒、吵架、打架,就是穿高跟鞋走来走去撕逼、莫名其妙扔忧伤台词,无逻辑、无线索、连情感都矫揉造作到让人想翻白眼。当然,上海的夜景倒是美的。然而,就这样一部比一部无底线的系列电影,却赚到盆满钵满。《小时代4》的成绩就相当惊人,再加上前三部小时代电影分别所获得的4.88亿、2.96亿和5.22亿的票房,郭敬明凭借《小时代》就轻轻松松入账20个亿。20亿!写到这里,笔者也忍不住想叩问苍天,这到底是为什么?!

在这烂片高票房的玄机里,最匪夷所思的一个原因是,观众对烂片的猎奇心态。不止一位网友提到自己进电影院为烂片贡献票房的理由是特别好奇一部电影“到底长什么样才被骂成这样”。而在这样的观众心理助长下,如今的电影行业也有了一种专门的营销方式,“烂片营销”。以《小时代》为例,电影出来之初,就有不少媒体和业内人士对于“票房超10亿”的预测,让“观众的观影胃口被成功吊了起来”。而著名影评人周黎明的那句毒辣点评则点燃了《小时代》骂战的导火索,随即影评人、郭敬明、主创、粉丝、甚至一些富二代也纷纷加入,不少观众再次抱着好奇心去观影,然后看完后也加入骂战。“于是《小时代》就在节节升高的骂战中,票房不到一周就突破3亿。”曾有网友点评:“这种全民吐槽激发观影欲望的‘烂片营销’,实在是当今国产影片的一大奇观。”而在此效果的推动下,不少片子甚至开始主动利用此种心理,制造话题和噱头,吸引观众进电影院。

以《富春山居图》为例,片方并没有因这部影片获得的差评而反思,细究艺术的失败。相反,该片在宣传上反而“借势”各种“恶评”,打出“欢乐吐槽”的概念。其导演孙健君甚至以此为荣地在微博上发言道:“把电影从神龛上拉下来,成为全民的小菜,是中国电影的进步。”花个30几块钱,就能买来一周的吐槽和热闹,对我们这个娱乐有余、深度欠佳的社会来说,想想,也真是再正常不过的一件事了。因此,我们也不得不承认,孙健君的“小菜”电影,在某种程度上,确实有着极为广阔的市场。

除了观众的盲目追求娱乐和从众心态之外,烂片之所以能有如此高票房,还有一个重要原因是中国的电影社会媒体评价机制的缺乏。这点与美国电影界却有很大的区别,美国的大部分影评人都有着自己的立场、声音,代表着不同层次的人群,极富个性,独立的影评姿态往往可以带动电影市场的票房走向。迈克尔·贝就曾经是票房的保证,但《逃离克隆岛》上映后恶评席卷而来。根据某可靠网站信息,172家媒体和影评人的评论中,只有69家对影片评价尚可。2005年7月24日,该片在美国的3122家影院开始首映,结果到了8月14日,仅仅三周时间,上映影院已经锐减到了1107家。结果,1.2亿投资的影片只拿回了3500万票房。因此在美国,如我们此种越烂越骂、越骂越红、越红票房越高的现象是不可能发生的。在好莱坞,口碑不好便是票房失败,而接下来则将可能要面临无人投资的窘境,最后便是事业失败。在这样的制度之下,再大牌的导演、演员也在劫难逃,难以违背这个定律。

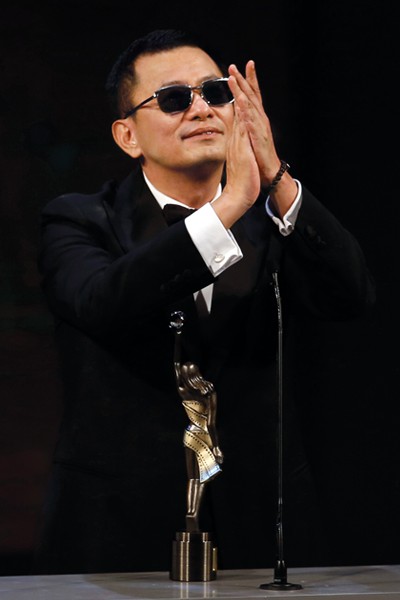

你说李安头上那满头白发是怎么出来的呢,不可否认,有那么部分原因就是给这个票房给焦虑出来的。而说起李安,他当年一举成名的《卧虎藏龙》便是好莱坞成熟电影体制的一个明证。最初,这部影片只在美国16个影院里做有限的点映,但由于口碑极佳,接下去公开放映时影院数就扩大到了693个。最终,放映的影院数达到了2027家,这样的放映数量为影片赢得奥斯卡奖造下了丰厚的声势。但反观我们的电影市场,却进入了“劣币驱逐良币”的恶性循环中。当年与《富春山居图》同期上映的片子中有一部是由王家卫出品的台湾青春励志电影《逆光飞翔》,口碑极好,但上映次日的全国排片份额只有2.8%,急得王家卫也忍不住发文叫屈:“观众需要好电影,中国需要好电影!”而这一点也显示出我们当前电影市场的分化问题,当前中国几十多条院线,基本没有差异化。目前的状况是只要大片一上,恨不得所有影厅都填满,而同期的文艺小片在此挤压之下便无立锥之地了。这也是为什么导演们都扎堆拍大片,即使电影烂也不怕,总归中国观众会买单。在此种情况下,就连华谊兄弟的总裁王中磊也忍不住尖锐指出:“媒体不要总是强调‘票房没过5亿,不好意思说自己是导演’这种观念,应该说没有拍过一部好电影,就不好意思说自己是导演。”但我想,在这场金钱的追逐游戏中,这样的导演只会是凤毛麟角咯。

那么,这个烂片横行的世道是否就真的一无所取呢?也有不同的声音认为不是的。著名导演陈可辛就认为,大量资金涌入电影行业对导演来说也是一件好事。在一次采访中他提到,“随着电影市场更加商业化,许多内地电影人对于当下的市场情况颇感烦恼。但事实上这是积极的发展,因为市场更大了。有一些电影我也不喜欢甚至是厌恶,却取得了惊人的票房。而这并不重要,这只会扩大票房,让我有更广阔的空间去做我想做的事儿。”

其实仔细想想也不无道理,钱多总归是好事,总好过全民不看、颗粒无收的惨状吧。只是在这样一个看似遍地是黄金的时代里,对电影的从业者来说,考验也是更为艰巨的。要如何在诱惑之下坚持艺术的操守,克制敛金的欲望,做出让自己也无愧于心的作品,将会是他们要面临的一个无可回避的问题。而作为观众的我们,在默默吐槽的同时,面对佳片与烂片时,做出一个正确而漂亮的选择,对我们电影行业的发展也会是一个不小的贡献。而至于那些烂片以及烂片的追随者们,我们就学习学习陈可辛的态度吧,“买电影票可以说是世界上最民主的事情了,因为人们自掏腰包,因此可以说观众在用自己钱投票。你可以说有些人就喜欢烂片,而我们喜欢高品质的电影,但是我们又有什么资格评判他人的品味呢?”